ブログ

5.312025

マーケティングの内製化とは?メリット・デメリットから成功の進め方まで徹底解説

マーケティングの成果を高めたい、スピーディな施策展開をしたい、社内にノウハウを蓄積したい。こうした課題を抱える企業の間で「マーケティングの内製化」が注目されています。これまで広告運用やSEO対策、SNS発信などを外部の代理店やコンサルティング会社に任せていた企業が、自社内で業務を完結させることで、より柔軟で一貫性のあるマーケティング活動を実現しようという動きが広がっています。

とくに近年では、顧客ニーズの多様化や変化のスピードが激しくなり、リアルタイムで対応できる体制づくりの必要性が高まっています。こうした背景の中、社内にマーケティングの知識やスキルを持つチームを構築し、外注に頼らず戦略立案から実行までを担う「内製化」が競争力の源泉になりつつあるのです。

本記事では、そもそもマーケティング内製化とは何かという基本から、導入することで得られるメリットや注意すべきデメリット、内製化に向いている業務の見極め方、段階的な進め方、そして内製化を支えるツールやサービスまで、網羅的に解説します。これからマーケティングの内製化に取り組もうとしている方や、すでに着手しているけれど課題を感じている方にとって、実践的なヒントとなる内容をお届けします。

1. マーケティングの内製化とは

1.1 内製化の定義

マーケティングの内製化とは、広告運用、SEO対策、SNS運用、コンテンツ制作、データ分析など、これまで外部の代理店やコンサルティング会社に委託していた業務を自社のリソースで実行することを指します。企業が自らのスタッフや部署でマーケティング業務を担うことで、戦略と実行の一体化が可能になります。

1.2 内製化の重要性が高まっている理由

近年、デジタルマーケティングの進化とともに、マーケティングはスピードと柔軟性が求められる分野となっています。その中で、内製化の重要性が増している背景には以下のような理由があります。

- 顧客行動やニーズの変化が激しく、迅速な対応が求められる

- データや知見を社内で蓄積し、継続的な改善を図る必要がある

- マーケティング施策と事業戦略を密接に連携させる必要性がある

2. マーケティング内製化のメリット

2.1 コスト削減と予算の柔軟な運用ができる

外注の場合、制作費・管理費・マージンなどが発生するため、実際の施策に充てられる予算が限定されます。内製化すれば、そうした余計なコストを削減でき、限られた予算を施策の実行に集中させることが可能です。また、急な方針転換にも柔軟に予算配分を変えることができる点も利点です。

2.2 自社ならではの深い顧客理解に基づく施策を実行できる

自社スタッフは、商品・サービス、ブランド、顧客について最もよく理解している存在です。そのため、よりユーザー視点に立ったマーケティング施策を打つことが可能です。例えば、顧客の悩みに即したコンテンツを作成したり、ロイヤルカスタマーの声を反映したキャンペーン設計ができる点は、外部では再現しづらい強みです。

2.3 スピーディな意思決定ができる

外注では、施策の実行や改善に際してやり取りが発生し、意思決定に時間を要するケースがあります。一方、内製化であれば、社内での連携がスムーズになり、企画から実行、改善までのスピードが向上します。スピーディな対応が求められるデジタル領域において、これは大きな武器となります。

2.4 社内へのノウハウ蓄積につながる

内製化を進めることによって、マーケティングの知見が社内に蓄積されていきます。属人的な作業にならないようにナレッジ共有の仕組みを構築すれば、将来的に部署間での連携や新規プロジェクトにも活用できる資産となります。さらに、人材育成の観点からも、社員が成長する環境を整えることが可能です。

3. マーケティング内製化のデメリット

3.1 専門知識・スキルを持つ人材確保が難しい

内製化を進める上での最大の壁は、適切なスキルを持つ人材の確保です。特に広告運用やSEO、データ分析などの分野では、即戦力人材の採用が難しい場合があります。場合によっては、研修や教育を通じて社内人材の育成が必要になります。

3.2 初期投資と時間的コストが発生する

ツールの導入や研修、運用体制の整備など、内製化を始める際には一定の初期投資と時間が必要です。短期的な効果を求める場合、外注の方が即効性は高いというケースもあるため、導入時には中長期的な視点が必要です。

3.3 客観的視点が欠如する場合がある

社内の人間だけで業務を完結させることで、第三者の視点やマーケット全体の俯瞰的な判断が欠ける場合があります。特に自社の商品やサービスに思い入れが強すぎると、客観的な分析や判断が難しくなることがあります。

3.4 最新トレンドへの対応が遅れる場合がある

外部の専門家や代理店は常に情報収集を行い、業界の最新動向に敏感です。社内だけで完結してしまうと、こうしたトレンドへの対応が後手になる可能性があります。情報収集や勉強会への参加など、積極的な学びが求められます。

4. 内製化に向いている業務と外注が向いている業務

4.1 内製化に適した業務例

- SNS運用(X、Instagramなど)

- ブログ記事・コンテンツ作成

- メルマガ配信・LINE配信

- 顧客インタビュー・アンケート分析

- 簡易的なバナー・画像制作

これらは、自社の知見や顧客理解が重要な施策であり、社内で運用することでスピーディかつ柔軟な施策実行が可能です。

4.2 外注が効果的な業務例

- 大規模な広告運用(リスティング・SNS広告)

- 高度なSEOコンサルティング

- 動画制作や本格的なデザイン業務

- Webサイトの構築やシステム開発

専門性が高く、技術や設備が必要な業務に関しては、外部の専門業者に依頼することで質の高い成果が期待できます。

4.3 内製化と外注のハイブリッドが向いている業務例

- コンテンツマーケティング(企画は社内、執筆は外注)

- 広告運用(戦略は社内、実務は外注)

- データ分析(定点観測は社内、月次レポート作成は外注)

このように、社内外の強みを活かしたハイブリッド体制を構築することで、業務の質とスピードを両立することができます。

5. マーケティング内製化の段階的な進め方

5.1 Step1: 現状分析と目標設定

まずは、現在のマーケティング体制を可視化し、何が外注されており、社内にはどの程度のスキルやリソースがあるのかを分析します。その上で、自社のマーケティング活動の目的やKPI(例:リード獲得数、CVRの向上など)を明確に設定することが重要です。

5.2 Step2: 内製化する業務の選定

すべての業務を一気に内製化するのは非現実的です。まずは比較的内製化しやすく、インパクトの大きい業務(例:SNS運用、ブログ記事のライティング、メールマーケティング)を優先的に選定します。業務ごとに外注のコストと、内製化した場合のリソースコストを比較し、意思決定を行います。

5.3 Step3: 必要なスキルとツールの洗い出し

選定した業務を実行するために必要なスキルセット(例:SEO、HTML/CSS、CRM運用など)と、それを支えるツール(例:Google Analytics、HubSpot、Canvaなど)をリストアップします。社内のどの人材が習得するべきか、あるいは新規採用が必要かを検討します。

5.4 Step4: 人材の確保と育成計画の策定

スキルやリソースが不足している場合には、社内教育や研修、または新規人材の採用を通じて補います。外部セミナーやオンライン講座の活用も効果的です。また、チーム内でのロール分担やスキルマップを明確にし、継続的な育成体制を整えましょう。

5.5 Step5: 段階的な移行とPDCAサイクルの実施

いきなり全てを切り替えるのではなく、段階的に内製化を進めていきます。施策ごとにPDCA(Plan-Do-Check-Act)を回しながら、精度を高めていくことが成功の鍵です。振り返りのタイミングを設け、成果や課題を可視化して改善を継続します。

6. 内製化成功のためのポイント

6.1 経営層が内製化の意義を理解して支援する

内製化は中長期的な視点で取り組むべきプロジェクトです。経営層がその重要性と成果までの時間軸を理解し、予算とリソースを継続的に投資する意思を持つことが重要です。

6.2 全社をあげた体制をつくる

マーケティング内製化はマーケティング部門だけの課題ではありません。営業部門やカスタマーサポート部門などと連携し、情報共有や相互支援の体制を構築することで、より精度の高い施策が可能になります。

6.3 継続的な学習・教育と改善の文化を醸成する

マーケティングの知識やツールは常に進化しています。社内に学習・共有の文化を根付かせ、定期的な勉強会やナレッジ共有会などを行うことで、常に最新の知識を取り入れ、改善サイクルを回せるチームを目指します。

7. 内製化の失敗事例と対策

7.1 よくある失敗パターン

- 専門スキルの不足で期待する成果が出ない

- 担当者が兼任で業務が回らずに中途半端になる

- 内製化の目的があいまいで方向性を見失う

- 外注との比較や分析がされないまま進めてしまう

7.2 各失敗パターンに対する具体的な対策

- スキル不足への対策として、段階的なスキル習得プランや外部講師の導入を検討

- 専任担当の配置、業務範囲の見直し

- 目的・目標をKPIと連動させて明文化

- 外注との比較分析レポートを作成し、定期的に見直す体制を整備

8. 内製化を支援するツールとサービス

8.1 マーケティングオートメーションツールの活用

MAツール(例:HubSpot、Marketo、Salesforce Pardot)を導入することで、メール配信、スコアリング、リード管理などの業務を効率化し、限られた人員でも高精度なマーケティングが実施可能になります。

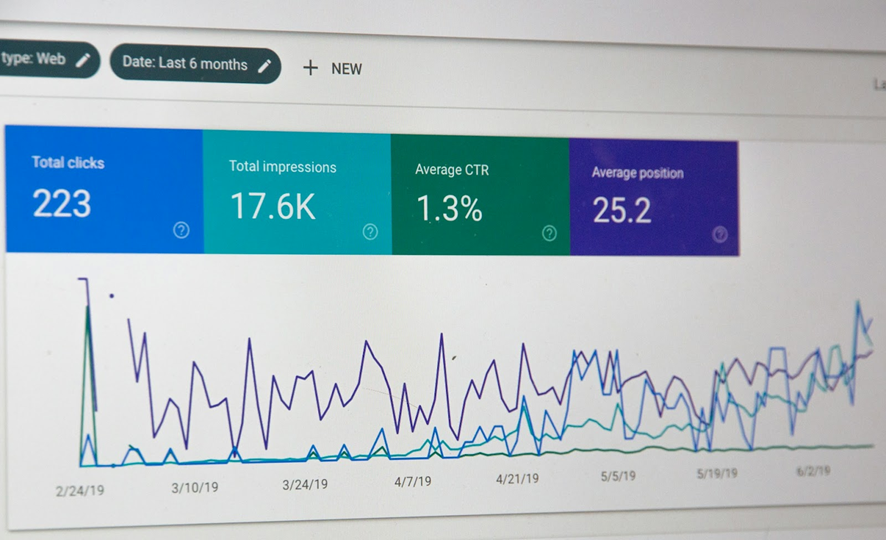

8.2 データ分析ツールの導入

Google AnalyticsやLooker Studio、TableauなどのBIツールを導入することで、マーケティング施策の効果測定や顧客の行動データ分析が可能になります。これにより、仮説検証が迅速に行えるようになります。

8.3 内製化支援コンサルティングサービスの利用

自社だけで進めるのが難しい場合は、マーケティングの内製化支援を専門とするコンサル会社を活用するのも有効です。戦略設計や初期導入、体制づくりの支援を受けることで、スムーズな立ち上げが期待できます。

9. まとめ

マーケティングの内製化は、長期的に企業の競争力を高める施策です。コスト面でのメリットだけでなく、スピード感や自社理解に基づいた戦略実行、そしてノウハウの蓄積という観点でも大きな価値を持ちます。

しかし、成功のためには段階的かつ戦略的な進め方と、経営層の理解と支援、組織全体での協力が不可欠です。外部の知見やツールもうまく活用しながら、自社に最適な内製化の形を模索していきましょう。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。